El hombre no ha dejado de soñar, a lo largo de siglos y milenios, con la desaparición de toda explotación. La idea de igualdad y justicia se hace presente en cada época como expresión de las necesidades específicas del momento histórico. Una de estas expresiones, posiblemente de las más importantes por su contenido positivo, es el socialismo.

La expresión del socialismo aparece, por vez primera en 1833, en la obra del pensador francés Pedro Leroux. Sin embargo, como teoría, tiene precedentes más importantes y significativos: el socialismo feudal, que no fue otra cosa que un grito desesperado de las clases agonizantes que veían cómo la nueva burguesía les arrebataba todas sus conquistas y las asimilaba en un nuevo sistema; el socialismo pequeñoburgués, representado por Sismondi y emanado de la revolución francesa, crítico del laissez faire, y del liberalismo económico de Smith y Ricardo, cuya teoría se centraba, a su juicio, en la generación de riqueza y no en la repartición de la misma, problema mucho más importante; el socialismo verdadero en Alemania, cuya esencia radica en la transustanciación de las reivindicaciones materiales a reivindicaciones espirituales; «bajo la crítica francesa de las funciones del dinero, escribían enajenación de la esencia humana; bajo la crítica francesa del Estado burgués, decían: «eliminación del poder de lo universal abstracto», y así sucesivamente.» (El Manifiesto). Y muchas otras formas menos significativas como la filantropía, las fundaciones para animales, la beneficencia.

Sin embargo, la corriente que define y formaliza el concepto de socialismo surge en la primera mitad del siglo XIX en Francia e Inglaterra, y constituirá la base de toda una sociología que hasta nuestros días no ha dejado de trascender en el devenir de todas las sociedades en el mundo entero.

El socialismo es el suspiro de la criatura abrumada por las contradicciones sociales emanadas del auge de la revolución industrial. Es la resistencia teórica de una burguesía que veía cómo todos los ideales de la revolución terminaban en el estercolero de la historia; cómo la propiedad se acumulaba cada vez en menos manos mientras que las lacras del capitalismo reproducían sus lacerantes efectos entre la gigantesca masa de trabajadores que comenzaba a añorar el feudalismo del que la historia los acababa de arrojar.

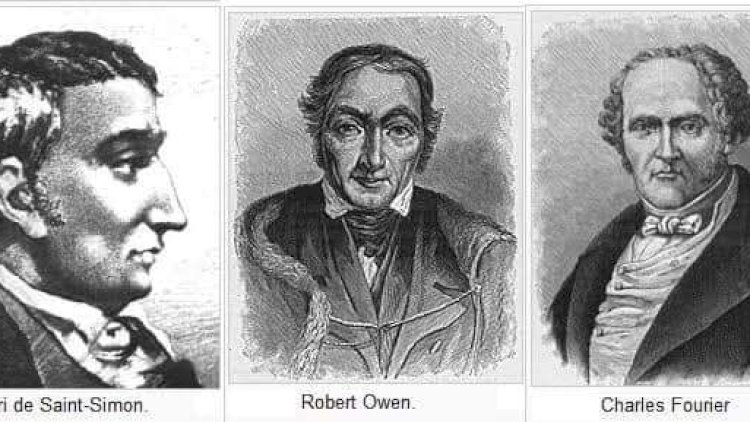

Tuvo a tres grandes representantes: Saint Simon, Fourier y Owen, cada uno de los cuales pretendió crear un sistema que remediara los males que el capitalismo reproducía entre los trabajadores. Dichos sistemas, todos emanados de la inteligencia de sus autores, son la base de una crítica profunda, y en muchos casos certera, del capitalismo occidental: «La sociedad no encerraba más que males –escribe Engels al definirlos–, que la razón pensante era llamada a remediar. Tratábase de descubrir un sistema nuevo y más perfecto de orden social, para implantarlo en la sociedad desde fuera, por medio de propaganda, y, a ser posible, con el ejemplo, mediante experimentos que sirviesen de modelo».

El primero de estos sistemas fue el de Saint Simon. Su objetivo, en congruencia con su origen y su posición social, radicaba en exigirle a la nobleza la comprensión de los males que generaba, rescatándola a ella también de su degeneración en la medida en que remediaba los tormentos de la clase trabajadora. El conde de Saint-Simon tenía como consigna: noblesse obligue, y pretendía que la nueva gran burguesía, así como la aristocracia decadente, reflejaran su superioridad en la repartición de los bienes y la disminución de los males. «¡Príncipes! –predicaba el conde– Oíd la voz de Dios que os habla por mi boca. Volved a ser buenos cristianos; desechad la convicción de que los ejércitos mercenarios, la nobleza, el clero hereje y los jueces corrompidos constituyen vuestro principal apoyo; uníos en nombre del cristianismo y aprended a cumplir los deberes que el cristianismo impone a los poderosos; recordad que el cristianismo ordena a los gobernantes que consagren sus energías a mejorar lo más rápidamente la suerte de los realmente pobres». Apelaba Saint-Simon a la bondad del poderoso, esperaba que los ricos se apiadaran de los miserables, creía todavía que, predicando, podía meterse en la conciencia de la clase poseedora y transformarla, como otrora Jesús lo hiciera con sus discípulos al decirles: «Te falta todavía una cosa; vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme». (Lucas 18:22)

A Saint Simon le siguieron Fourier y Owen, el primero en Francia y el segundo en Inglaterra. Fourier dividía la historia de la humanidad en cuatro etapas: salvajismo, patriarcado, barbarie y civilización. Esta última era la forma burguesa y demostraba que el «orden civilizado eleva a una forma compleja, ambigua, equívoca e hipócrita todos aquellos vicios que la barbarie practicaba en medio de la mayor sencillez». La crítica de Fourier lo lleva a la conclusión, siguiendo a Engels, de que «en la civilización, la pobreza brota de la misma abundancia».

El fracaso del capitalismo como sistema social era evidente para Fourier; había que reformarlo sustituyendo sus defectos por virtudes, solución que podía encontrarse si se orientaban las pasiones humanas correctamente a través de la educación y el trabajo. Lo único que hacía falta eran la solidaridad y el interés de los ricos, para crear esta sociedad ejemplar que reformara la civilización; era necesaria una inversión millonaria que Fourier creía podía venir de la buena fe y voluntad de los poderosos.

Así pues, aguardando esta compasión, anunció que permanecería en su casa todos los días a partir del mediodía a la espera de que alguno de estos ricos se animara a financiar su proyecto. «Pero aunque durante diez años permaneció todos los días puntualmente en su domicilio a la hora convenida, nunca apareció ningún mecenas».

Owen es, dentro de toda esta corriente, el pensador que más lejos llegara. Era el ideal de Fourier y más tarde de Cabet quien, a diferencia del primero, encontró en este rico y humanista burgués el patrocinio para su proyecto de reforma social. Comenzó poniendo en práctica sus cooperativas en sus propias fábricas. En ellas estableció igualdad entre hombres y mujeres, creó escuelas para los hijos de los trabajadores, abrió comedores comunitarios en los que el trabajo era igualmente repartido, incluso entre los niños. Los tres leviatanes que había que combatir eran, según su Declaración de Independencia Espiritual: «La Propiedad Privada, la Religión Irracional y el Matrimonio». Los combatió, en efecto, en sus cooperativas, y al observar los primeros resultados decidió llevar la buena nueva a todos los capitalistas. Así, en 1817, en un Congreso de Soberanos, Owen explicó su proyecto de reforma a un secretario del Congreso, en el que explicaba cómo repartiendo la riqueza y aumentando los salarios la humanidad podía alcanzar la felicidad. Éste, al escucharlo, respondió tranquilamente: «Sí, todos saben eso perfectamente, y eso es precisamente lo que no quieren. Si las masas mejoraran de situación económica y se hacen independientes, ¿Cómo podrían controlarlas las clases gobernantes?» Habían herido los buenos sentimientos del humanista, Owen estaba decepcionado, se sentía traicionado. ¿Cómo es posible que viendo que todos pueden ser felices, los ricos prefieran seguir acaparando a costa de la miseria de los pobres? ¿No tienen piedad? Su desilusión lo llevó a la conclusión de que el mal estaba en Europa; era necesario buscar un territorio menos corrompido; así, el buen filántropo se marchó a Estados Unidos y creó La Nueva Armonía. En tres años la sociedad había desaparecido y la propiedad fue vendida en parcelas.

¿Por qué todos los sueños y propuestas de estos hombres fracasaron? ¿Es que no tenían razón? Los ataques a la propiedad y a la desigualdad eran correctos; la raíz de los males estaba suficientemente estudiada. La acumulación en pocas manos de la riqueza social creaba todas las lacras que la humanidad sufría desde hace siglos y que aumentaban en el capitalismo. Sin embargo, el error de estos buenos hombres radicaba en que no comprendían el mecanismo y el funcionamiento del sistema en el que vivían.

Sus propuestas no surgían de la realidad, desconocían las entrañas del sistema que pretendían reformar y, sobre todo, no se apoyaban en una clase revolucionaria, sino que buscaban en la filantropía y el buen corazón de los poderosos la solución a los males que ellos mismos causaban. Este socialismo, que Engels denominara más adelante “utópico”: «criticaba a la sociedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, fantaseaba acerca de un régimen mejor, quería convencer a los ricos de la inmoralidad de la explotación. Pero el socialismo utópico no podía señalar una salida real» (Lenin). Para encontrar la solución a los problemas sociales había que estudiarlos, acercarse a la raíz de los mismos y despojarse de todo subjetivismo impotente. Era preciso que se conociera la realidad científicamente para, entonces sí, buscar transformarla. Ese paso se daría apenas unos años después y serían Marx y Engels los encargados de convertir la teoría en ciencia.

0 Comentarios:

Dejar un Comentario