El siglo XX terminó con un impresionante desarrollo y despliegue de las fuerzas productivas: las tecnologías de la información que permitieron la difusión instantánea del acontecer mundial; los grandes desarrollos tecnológicos que alcanzaron una mayor automatización del proceso productivo; los avances y la precisión de los medios de transporte y de la comunicación que permitieron el funcionamiento del sistema just in time bajo el cual funcionaban de manera sorprendente –hasta hace poco– las cadenas de valor; y no se diga de los espectaculares inventos de productos para el consumo de masas. Así, las mejoras mencionadas redundaron en un incremento sustancial de la productividad y la riqueza mundiales.

Todos estos grandes avances constituyeron la base material sobre la cual se instauró el proceso globalizante de la economía mundial. Con buenas intenciones, pudiera pensarse que la consecuencia de tales avances en las fuerzas productivas sería la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores en todos los sentidos. De hecho, con este incentivo se vendió la idea de la globalización, pues con ella, habría transferencia tecnológica y de capital hacia los países pobres, lo que, a su vez, iba a permitir el aumento de la productividad y la convergencia del nivel de vida de su población con el nivel de los países ricos. Dentro de las fronteras nacionales ocurriría también un goteo de la riqueza de los ricos hacia los pobres, pero para ello habría que dejar que los ricos aumentaran su riqueza sin ninguna traba. ¿Ha sucedido así?

Son muchos los ejemplos del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Pero aquí se anota una situación particularmente esclarecedora: la jornada de trabajo misma. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realiza desde 1955 de manera trienal el Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, donde los líderes mundiales revisan y se comprometen con la salud y la seguridad de los trabajadores sin hacer nada significativo realmente como se verá. En el Congreso de 1999 se informaba que, al año, había 1.1 millones de muertos por trabajo; para el Congreso del año 2011 se anota que en 2003 esta cifra había aumentado a 1.95 millones. Esta situación, dice la OIT, se debe a dos cosas: por un lado, se añadieron a su lista de clasificación nuevas enfermedades por trabajo, pero también a que hubo un incremento significativo del número de casos de cáncer y de enfermedades circulatorias relacionadas con el trabajo. En 2008, el número de decesos por trabajo aumentó a 2.02 millones, y la OIT remarca que la crisis de 2008 causó efectos importantes sobre la salud y la seguridad de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Para el Congreso del año 2017, los decesos por trabajo ya alcanzaban la cifra de 2.78 millones de trabajadores. Aún sin contabilizarse en toda su extensión el efecto de la Covid-19 sobre los trabajadores, hace unos días, el director de la OIT, Guy Ryder, recalcó en un evento en México que la cifra alcanzaba ya casi los tres millones de trabajadores muertos al año por culpa del trabajo.

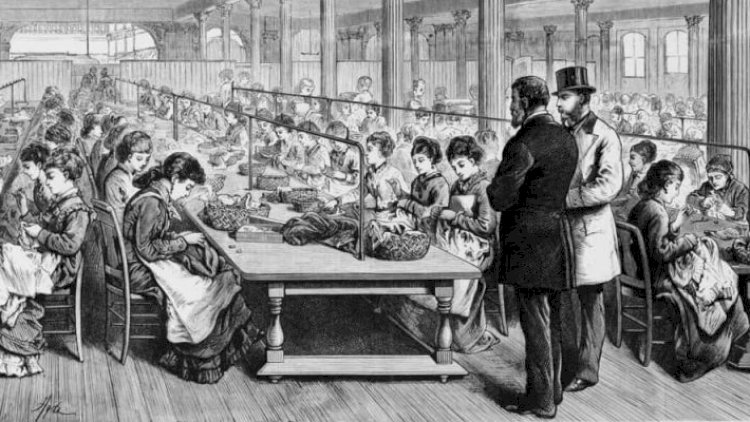

Hay que especificar que las cifras provienen, en su mayoría, de los países del Sur Global (América Latina, Asia y África), que, además, son los países con mayores subregistros y menor revisión y seguimiento por parte de las autoridades (OIT). Desde el año 2000, se viene repitiendo que las cifras que se acaban de anotar son sustancialmente mayores que los muertos por conflictos bélicos o por accidentes de tránsito, incluso representan una cifra superior que las muertes por violencia. Las muertes por trabajo, cubiertas por un silencio espeluznante por el gran capital, son fruto, en gran medida, de las extenuantes jornadas laborales. Aunque en el siglo XX se redujeron las jornadas, en el siglo XXI en los países capitalistas esta situación se ha estancado o retrocedido, incluso para los países desarrollados (https://bit.ly/3ckIYeQ). De acuerdo con la OMS y la OIT, las horas trabajadas van en aumento: cerca de 500 millones de trabajadores trabajan al menos 55 horas a la semana, es decir, el 9% de la población mundial trabaja más allá de las ocho horas diarias.

Y es que el final del siglo XX significó también la arremetida del capital en contra de los trabajadores organizados, sin importar si pertenecían a países ricos o pobres, y aplastando su poder de negociación. Se trata de la vieja lucha de clases. En esta batalla el golpe decisivo fue la caída de la Unión Soviética, que le dejó libre campo al capital imperialista estadounidense. El capital dejó de esconder la cara y dejó también de otorgar concesiones a los trabajadores. Volvió a su redil, a su curso natural, aquel que predijo Marx en El capital: la ley general de la acumulación capitalista. Pero la batalla final aún no se ha decidido y las cosas están cambiando aceleradamente en el mundo. Habrá que prepararnos.

0 Comentarios:

Dejar un Comentario